По закону, у каждого осужденного есть право на психологическую помощь. Но на практике психологи ФСИН зачастую являются лишь частью репрессивной системы, а администрация использует разговоры с ними против заключенных. ОВД-Инфо разбирается, как устроена психологическая помощь в учреждениях ФСИН и зачем она нужна.

В самом центре города напротив стадиона «Екатеринбург Арена» находится одно из старейших пенитенциарных учреждений России, построенное в первой половине XIX века. Перед чемпионатом мира по футболу в 2018 году Следственный изолятор № 1 дополнительно усилил режим и провел капитальный ремонт фасада.

«Кормушки» — небольшие квадратные окошки для выдачи еды и общения с осужденными — в карцере находятся почти на уровне пола. Во время очередного обхода сотрудников «кормушка» открылась — сквозь нее были видны только ноги сотрудницы ФСИН.

— Вам требуется психологическая помощь?

— Я вижу только ваши ноги. Кто со мной разговаривает?

— А, это Соколов. Он отказывается работать с психологом.

«Я, конечно, написал жалобу по этому поводу. Как это — я отказываюсь? Я не выражал свой отказ ни устно, ни письменно. Тем более человек не видел меня, просто показал мне свои ноги», — вспоминает этот эпизод правозащитник Алексей Соколов, пробывший в екатеринбургском СИЗО-1 почти полгода по уголовному делу о повторной демонстрации запрещенной символики. Поводом стал логотип Facebook на сайте «Правозащитников Урала».

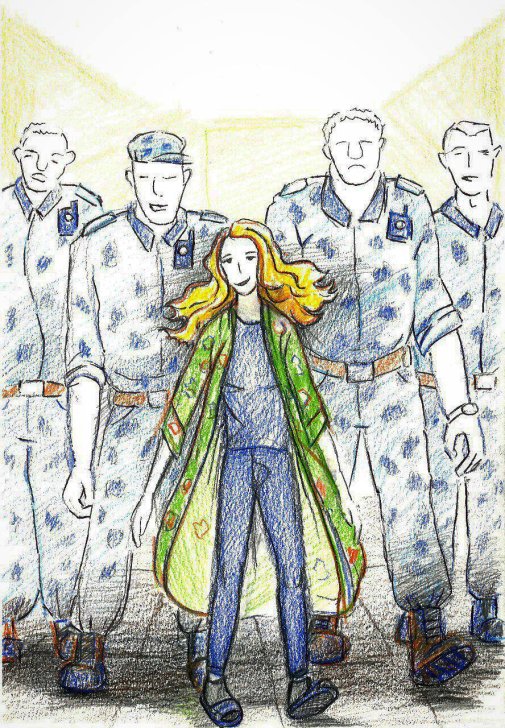

По воспоминаниям Соколова, психологи учреждения приходили в камеры каждый день. На вид их было невозможно отличить от других сотрудников. Чаще всего они носили камуфляжную форму ФСИН.

«Психолог приходил, спрашивал, какие у заключенных есть психологические проблемы. Через эту же „кормушку“ она могла работать с людьми — выяснять психологическое состояние, проводить тесты», — говорит Алексей.

Как появились и зачем нужны «психологические лаборатории»?

Приказ о создании «психологических лабораторий», которые впоследствии вошли в структуру всех учреждений ФСИН, издало МВД России почти сразу после распада СССР. Реформа была связана с общей либерализацией пенитенциарной системы того времени, вступлением России в Совет Европы и приведением исправительных учреждений в соответствие с нормами ООН от 1955 года. Официально психологи должны оказывать поддержку осужденным в условиях изоляции во избежание ухудшения психического состояния, а также помогать с реабилитацией после выхода из учреждения.

По словам Алексея Соколова, в СИЗО осужденные действительно нуждаются в психологической поддержке: «В заключении многие нарушают режим содержания, потому что им негде выплескивать негативную реакцию на несправедливость сотрудников или просто изоляцию. По идее, с этим должны работать психологи: разговаривать и разбираться во внутренних проблемах».

По данным ФСИН за 2022 год, общая численность штатных психологов — 3219 человек, их количество сократилось почти на 4% всего за три года. По нормативам на каждого специалиста должно приходиться 300–350 осужденных. Учитывая общее число людей в колониях и СИЗО, сейчас это число меньше — в среднем около 130 человек. Но на практике даже такая нагрузка, в два раза ниже норматива, приводит к масштабному оттоку специалистов из системы. В 2021 году более четверти психологов ФСИН покидали службу, не проработав и трех лет.

Психологи должны работать также и с персоналом учреждения: помогать с первичным отбором на службу, профилактикой выгорания сотрудников и предотвращать профессиональную деформацию. Серьезный масштаб этих проблем подтверждают слова бывшего замглавы ФСИН Валерия Максименко, шесть лет назад заявившего об «усталости и моральном износе сотрудников» при относительно небольшой зарплате.

Зарплата самих психологов часто ниже средней по региону. Если судить по актуальным вакансиям на должность «психолога психологической лаборатории» в исправительных колониях и следственных изоляторах, средняя зарплата специалистов часто не превышает 40 тысяч рублей за полный рабочий день.

Поэтому проблема с психологическим состоянием сотрудников остается по-прежнему актуальной, несмотря на заверения ФСИН о развитии психологической помощи. Согласно данным исследования, проведенного в 2023 году среди сотрудников ФСИН в Тверской области, высокую и крайне высокую деперсонализацию выявили у 32% респондентов, профессиональную деформацию на высоком уровне — у 25%, профессиональное истощение — у 21%.

В научно-исследовательском институте ФСИН отмечают, что из-за профессиональной деформации сотрудники службы постепенно начинают видеть опасность в каждом осужденном и применять все более авторитарные методы. Министр юстиции Константин Чуйченко признавал, что пытки в следственных изоляторах и исправительных колониях связаны именно с тяжелым психологическим состоянием персонала.

Чем занимаются психологи в учреждениях ФСИН?

По словам бывшего сотрудника ФСИН Владимира Рубашного, большинство психологов в СИЗО и ИК — женщины. При этом более 90% содержащихся в учреждениях ФСИН — мужчины. Поскольку по регламенту мужчины и женщины не могут находиться в помещении вдвоем, часто на встрече психологов с осужденными присутствует третий человек. К примеру, им может быть надзиратель или оперативник.

«Когда ко мне пришли во второй или третий раз, я решил узнать, как работают психологи в СИЗО. Я согласился пообщаться и через несколько минут меня вызвали в кабинет для оперативных служб. Там меня встретили оперативник и психолог с различными тестами. Зачем мне что-то рассказывать при оперативнике, который все запишет и будет использовать потом для своей работы? Естественно, я сказал, что не буду так разговаривать», — вспоминает Алексей Соколов о первом общении с психологом в СИЗО-1 Екатеринбурга.

Даже если пол психолога и осужденного совпадает, это не гарантирует конфиденциальность общения. В своем письме из петербургского СИЗО-5 бывшая политзаключенная Саша Скочиленко рассказывала о двух штатных психологах учреждения. Первая специалистка предложила Саше «пошептаться в коридоре», а затем призналась: «Наша основная задача — выяснить, почему вы расклеили ценники». Второй психолог предложила тест на знание того, какие уголовные или административные наказания могут грозить за преступления, связанные с терроризмом.

Подобное поведение психологов следует из прямого подчинения руководству учреждения ФСИН. Как следствие, осужденные не доверяют специалистам, которые могут передать содержание разговора и другим сотрудникам.

Алексей Соколов также столкнулся с нарушением конфиденциальности, когда его вызвали к психологу еще раз: «Дня через три-четыре меня все-таки перевели в другой корпус. Затем меня вывели в кабинет. Тебя сажают на деревянный стул в клетку с небольшим окошком посреди кабинета. Там же есть полочка, на которой едва помещается лист А4. В этом кабинете психолог начала расспрашивать меня о проблемах. Я пожаловался на нарушения сотрудника, который вовремя не выключал свет в камере. Позже она призналась мне, что передала ему все жалобы».

Похожая ситуация произошла с фигурантом дела «канских подростков» Никитой Уваровым. В конце декабря 2024 года ему назначили 10 суток ШИЗО. По словам его матери Анны Уваровой, администрация приняла решение из-за того, что «фсиновскому психологу не понравилось мнение Никиты о системе и сотрудниках».

Психологи настолько тесно встроены в систему ФСИН, что могут даже прибегать к насилию. Бывший психолог ФСИН Владимир Рубашный рассказывал о коллеге, которая пинала осужденных за нежелание заполнять опросники. А в 2024 году «Команда против пыток» опубликовала рассказ заключенного «Черного дельфина» о пытках током со стороны психолога Дамира Хаирова.

Отсутствие доверия и полное подчинение руководству учреждения усугубляются стигматизацией психологической помощи, распространенной среди российских граждан в целом. «Даже в обычной жизни при серьезных проблемах многие не обращаются за психологической помощью. В закрытых учреждениях ситуация становится только хуже», — говорит клинический психолог Дмитрий Халяпин.

Почему осужденные редко пользуются помощью гражданских психологов?

В 2003 году психологическую помощь законодательно признали одним из основных прав осужденных. У осужденного есть право получать ее как от сотрудников психологической службы учреждения, так и от «иных лиц».

По словам адвоката Романа Качанова, нечеткая формулировка приводит к проблемам с допуском гражданских психологов в СИЗО или колонию, поскольку в России до сих пор нет закона, который регулировал бы порядок оказания подобной помощи. Такой проект внесли в Госдуму буквально в начале года.

«Сейчас нигде не прописаны критерии компетентности психолога или его независимости. В отсутствие федерального законодательства психологическая помощь в учреждениях ФСИН регулируется разными подзаконными актами, например приказом Минюста 2005 года „Об организации деятельности психологической службы УИС“», — говорит Качанов.

Изменения в инструкцию Минюста не вносили с 2005 года. В инструкции, к примеру, говорится, что психологическая помощь — это обязанность, а не право для осужденных. В инструкции подчеркивается, что участие осужденных в мероприятиях с психологом «учитывается при определении степени их исправления, а также при применении к ним мер поощрения и взыскания». А в случае, если осужденный окончательно откажется от работы с психологом, ему могут сделать отметку в карточке индивидуальной воспитательной работы, что впоследствии может сказаться на характеристике и привести к отказу об условно-досрочном освобождении.

«Осужденные очень часто жалуются, что, когда решается вопрос об условно-досрочном освобождении, замене или ужесточении наказания, к материалу прикладывается „психологическая характеристика“. Они ни разу не видели психолога, никто к ним не подходил. То есть, скорее всего, психолог пишет то, что ему скажут в оперативном отделе. В этих характеристиках психологи прямо пишут рекомендации об освобождении или ужесточении наказания, будто они должны знать, достоин человек выйти на свободу или нет. Поэтому осужденный, конечно, будет общаться с психологом только ради того, чтобы ему потом не написали в карточке, что он отказывается от воспитательной работы», — комментирует работу психологов ФСИН на практике Роман Качанов.

Так произошло с активистом Вадимом Хайруллиным, осужденным на год колонии общего режима по «дадинской» статье — неоднократное нарушение правил участия в публичных акциях. По словам его адвоката Марии Бонцлер, психолог лично не встречался с Вадимом. Несмотря на это, суд в Калининграде отказал ему в условно-досрочном освобождении из-за характеристики, приложенной психологом ИК-8 Калининградской области. В ней специалист написал, что «положительной динамики нет».

У самих осужденных потребность в гражданском психологе возникает не часто.

«Люди просто не знают об этом праве. В случае с медицинской помощью все подробно объясняется. А с психологической помощью у нас есть только два предложения на уровне закона и ведомственные акты, которые не всегда опубликованы», — говорит Качанов.

Психолог Дмитрий Халяпин также связывает это с невысокой активностью сообщества психологов в оказании помощи осужденным.

Тяжелые условия, отсутствие квалифицированной психологической помощи в учреждениях и ограниченный доступ к гражданским врачам приводит к тому, что в последние годы количество суицидов в учреждениях ФСИН сохраняется примерно на одном уровне. В 2017 году этот показатель был самым высоким среди стран-участниц Совета Европы. С тех пор численность самоубийств беспрерывно росла.

Квалифицированная и независимая психологическая помощь жизненно необходима многим осужденным. В марте 2025 года адвокат журналистки RusNews Марии Пономаренко, приговоренной к шести годам колонии из-за поста о Мариуполе, сообщил, что она находится на грани самоубийства и нуждается в помощи психотерапевта, которого не могут предоставить в исправительной колонии. Юристы ОВД-Инфо направили в ООН жалобу с требованием допустить специалиста. Реакции властей России пока не последовало.

Микита Кучински